22/08/2013 12:06 par Sinfonia

21/08/2013 23:58 par Sinfonia

21/08/2013 23:56 par Sinfonia

Le premier novembre 1755, le tremblement de terre de Lisbonne avec ses trente mille morts provoque un choc considérable sur la sensibilité philosophique du XVIIIème siècle et Voltaire, en particulier, restera obsédé par cette catastrophe. A ce moment là, Voltaire s'éloigne définitivement des théories optimistes et ne supporte plus que l'on cherche à nier le mal. L'optimisme leibnizien lui avait toujours paru contestable, désormais, il lui paraît impie.

Voltaire apprit la triste nouvelle trois semaines plus tard et quelques jours après, écrivit le Poème sur le désastre de Lisbonne qui fut achevé le 16 décembre.

O malheureux mortels ! ô terre déplorable !

O de tous les mortels assemblage effroyable !

D’inutiles douleurs éternel entretien !

Philosophes trompés qui criez : « Tout est bien » ;

Accourez, contemplez ces ruines affreuses,

Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses,

Ces femmes, ces enfants l’un sur l’autre entassés,

Sous ces marbres rompus ces membres dispersés ;

Cent mille infortunés que la terre dévore,

Qui, sanglants, déchirés, et palpitants encore,

Enterrés sous leurs toits, terminent sans secours

Dans l’horreur des tourments leurs lamentables jours !

Aux cris demi-formés de leurs voix expirantes,

Au spectacle effrayant de leurs cendres fumantes,

Direz-vous : « C’est l’effet des éternelles lois

Qui d’un Dieu libre et bon nécessitent le choix ? »

Direz-vous, en voyant cet amas de victimes :

« Dieu s’est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes ? »

Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants

Sur le sein maternel écrasés et sanglants ?

Lisbonne, qui n’est plus, eut-elle plus de vices

Que Londres, que Paris, plongés dans les délices :

Lisbonne est abîmée, et l’on danse a Paris.

Tranquilles spectateurs, intrépides esprits,

De vos frères mourants contemplant les naufrages,

Vous recherchez en paix les causes des orages :

Mais du sort ennemi quand vous sentez les coups,

Devenus plus humains, vous pleurez comme nous.

Croyez-moi, quand la terre entr’ouvre ses abîmes,

Ma plainte est innocente et mes cris légitimes.

Partout environnés des cruautés du sort,

Des fureurs des méchants, des pièges de la mort,

De tous les éléments éprouvant les atteintes,

Compagnons de nos maux, permettez-nous les plaintes.

C’est l’orgueil, dites-vous, l’orgueil séditieux,

Qui prétend qu’étant mal, nous pouvions être mieux.

Allez interroger les rivages du Tage ;

Fouillez dans les débris de ce sanglant ravage ;

Demandez aux mourants, dans ce séjour d’effroi,

Si c’est l’orgueil qui crie : « O ciel, secourez-moi !

O ciel, ayez pitié de l’humaine misère ! »

« Tout est bien, dites-vous, et tout est nécessaire. »

Quoi ! l’univers entier, sans ce gouffre infernal,

Sans engloutir Lisbonne, eût-il été plus mal ?

Êtes-vous assurés que la cause éternelle

Qui fait tout, qui sait tout, qui créa tout pour elle,

Ne pouvait nous jeter dans ces tristes climats

Sans former des volcans allumés sous nos pas ?

Borneriez-vous ainsi la suprême puissance ?

Lui défendriez-vous d’exercer sa clémence ?

L’éternel artisan n’a-t-il pas dans ses mains

Des moyens infinis tout prêts pour ses desseins ?

Je désire humblement, sans offenser mon maître,

Que ce gouffre enflammé de soufre et de salpêtre

Eût allumé ses feux dans le fond des déserts.

Je respecte mon Dieu, mais j’aime l’univers.

Quand l’homme ose gémir d’un fléau si terrible,

Il n’est point orgueilleux, hélas ! il est sensible.

Les tristes habitants de ces bords désolés

Dans l’horreur des tourments seraient-ils consolés

Si quelqu’un leur disait : « Tombez, mourez tranquilles ;

Pour le bonheur du monde on détruit vos asiles ;

D’autres mains vont bâtir vos palais embrasés,

D’autres peuples naîtront dans vos murs écrasés ;

Le Nord va s’enrichir de vos pertes fatales ;

Tous vos maux sont un bien dans les lois générales ;

Dieu vous voit du même oeil que les vils vermisseaux

Dont vous serez la proie au fond de vos tombeaux ? »

A des infortunés quel horrible langage !

Cruels, à mes douleurs n’ajoutez point l’outrage.

Non, ne présentez plus à mon cœur agité

Ces immuables lois de la nécessité,

Cette chaîne des corps, des esprits, et des mondes.

O rêves des savants ! ô chimères profondes !

Dieu tient en main la chaîne, et n’est point enchaîné ;

Par son choix bienfaisant tout est déterminé :

Il est libre, il est juste, il n’est point implacable.

Pourquoi donc souffrons-nous sous un maître équitable ?

Voilà le nœud fatal qu’il fallait délier.

Guérirez-vous nos maux en osant les nier ?

Tous les peuples, tremblant sous une main divine,

Du mal que vous niez ont cherché l’origine.

Si l’éternelle loi qui meut les éléments

Fait tomber les rochers sous les efforts des vents,

Si les chênes touffus par la foudre s’embrasent,

Ils ne ressentent point les coups qui les écrasent :

Mais je vis, mais je sens, mais mon cœur opprimé

Demande des secours au Dieu qui l’a formé.

Enfants du Tout-Puissant, mais nés dans la misère,

Nous étendons les mains vers notre commun père.

Le vase, on le sait bien, ne dit point au potier :

« Pourquoi suis-je si vil, si faible et si grossier ? »

Il n’a point la parole, il n’a point la pensée ;

Cette urne en se formant qui tombe fracassée,

De la main du potier ne reçut point un cœur

Qui désirât les biens et sentît son malheur.

Ce malheur, dites-vous, est le bien d’un autre être.

De mon corps tout sanglant mille insectes vont naître ;

Quand la mort met le comble aux maux que j’ai soufferts,

Le beau soulagement d’être mangé des vers !

Tristes calculateurs des misères humaines,

Ne me consolez point, vous aigrissez mes peines ;

Et je ne vois en vous que l’effort impuissant

D’un fier infortuné qui feint d’être content.

Je ne suis du grand tout qu’une faible partie :

Oui ; mais les animaux condamnés à la vie,

Tous les êtres sentants, nés sous la même loi,

Vivent dans la douleur, et meurent comme moi.

Le vautour acharné sur sa timide proie

De ses membres sanglants se repaît avec joie ;

Tout semble bien pour lui : mais bientôt à son tour

Un aigle au bec tranchant dévora le vautour ;

L’homme d’un plomb mortel atteint cette aigle altière :

Et l’homme aux champs de Mars couché sur la poussière,

Sanglant, percé de coups, sur un tas de mourants,

Sert d’aliment affreux aux oiseaux dévorants.

Ainsi du monde entier tous les membres gémissent :

Nés tous pour les tourments, l’un par l’autre ils périssent :

Et vous composerez dans ce chaos fatal

Des malheurs de chaque être un bonheur général !

Quel bonheur ! Ô mortel et faible et misérable.

Vous criez « Tout est bien » d’une voix lamentable,

L’univers vous dément, et votre propre cœur

Cent fois de votre esprit a réfuté l’erreur.

Éléments, animaux, humains, tout est en guerre.

Il le faut avouer, le mal est sur la terre :

Son principe secret ne nous est point connu.

De l’auteur de tout bien le mal est-il venu ?

Est-ce le noir Typhon , le barbare Arimane ,

Dont la loi tyrannique à souffrir nous condamne ?

Mon esprit n’admet point ces monstres odieux

Dont le monde en tremblant fit autrefois des dieux.

Mais comment concevoir un Dieu, la bonté même,

Qui prodigua ses biens à ses enfants qu’il aime,

Et qui versa sur eux les maux à pleines mains ?

Quel oeil peut pénétrer dans ses profonds desseins ?

De l’Être tout parfait le mal ne pouvait naître ;

Il ne vient point d’autrui , puisque Dieu seul est maître :

Il existe pourtant. O tristes vérités !

O mélange étonnant de contrariétés !

Un Dieu vint consoler notre race affligée ;

Il visita la terre, et ne l’a point changée !

Un sophiste arrogant nous dit qu’il ne l’a pu ;

« Il le pouvait, dit l’autre, et ne l’a point voulu :

Il le voudra, sans doute » ; et, tandis qu’on raisonne,

Des foudres souterrains engloutissent Lisbonne,

Et de trente cités dispersent les débris,

Des bords sanglants du Tage à la mer de Cadix.

Ou l’homme est né coupable, et Dieu punit sa race,

Ou ce maître absolu de l’être et de l’espace,

Sans courroux, sans pitié, tranquille, indifférent,

De ses premiers décrets suit l’éternel torrent ;

Ou la matière informe, à son maître rebelle,

Porte en soi des défauts nécessaires comme elle ;

Ou bien Dieu nous éprouve, et ce séjour mortel

N’est qu’un passage étroit vers un monde éternel.

Nous essuyons ici des douleurs passagères :

Le trépas est un bien qui finit nos misères.

Mais quand nous sortirons de ce passage affreux,

Qui de nous prétendra mériter d’être heureux ?

Quelque parti qu’on prenne, on doit frémir, sans doute.

Il n’est rien qu’on connaisse, et rien qu’on ne redoute.

La nature est muette, on l’interroge en vain ;

On a besoin d’un Dieu qui parle au genre humain.

Il n’appartient qu’à lui d’expliquer son ouvrage,

De consoler le faible, et d’éclairer le sage.

L’homme, au doute, à l’erreur, abandonné sans lui,

Cherche en vain des roseaux qui lui servent d’appui.

Leibnitz ne m’apprend point par quels nœuds invisibles,

Dans le mieux ordonné des univers possibles,

Un désordre éternel, un chaos de malheurs,

Mêle à nos vains plaisirs de réelles douleurs,

Ni pourquoi l’innocent, ainsi que le coupable,

Subit également ce mal inévitable.

Je ne conçois pas plus comment tout serait bien :

Je suis comme un docteur ; hélas ! je ne sais rien.

Platon dit qu’autrefois l’homme avait eu des ailes,

Un corps impénétrable aux atteintes mortelles ;

La douleur, le trépas, n’approchaient point de lui.

De cet état brillant qu’il diffère aujourd’hui !

Il rampe, il souffre, il meurt ; tout ce qui naît expire ;

De la destruction la nature est l’empire.

Un faible composé de nerfs et d’ossements

Ne peut être insensible au choc des éléments ;

Ce mélange de sang, de liqueurs, et de poudre,

Puisqu’il fut assemblé, fut fait pour se dissoudre ;

Et le sentiment prompt de ces nerfs délicats

Fut soumis aux douleurs, ministres du trépas :

C’est là ce que m’apprend la voix de la nature.

J’abandonne Platon, je rejette Épicure.

Bayle en sait plus qu’eux tous ; je vais le consulter :

La balance à la main, Bayle enseigne à douter ,

Assez sage, assez grand pour être sans système,

Il les a tous détruits, et se combat lui-même :

Semblable à cet aveugle en butte aux Philistins,

Qui tomba sous les murs abattus par ses mains.

Que peut donc de l’esprit la plus vaste étendue ?

Rien : le livre du sort se ferme à notre vue.

L’homme, étranger à soi, de l’homme est ignoré.

Que suis-je, où suis-je, où vais-je, et d’où suis-je tiré ?

Atomes tourmentés sur cet amas de boue,

Que la mort engloutit, et dont le sort se joue,

Mais atomes pensants, atomes dont les yeux,

Guidés par la pensée, ont mesuré les cieux ;

Au sein de l’infini nous élançons notre être,

Sans pouvoir un moment nous voir et nous connaître.

Ce monde, ce théâtre et d’orgueil et d’erreur,

Est plein d’infortunés qui parlent de bonheur.

Tout se plaint, tout gémit en cherchant le bien-être :

Nul ne voudrait mourir, nul ne voudrait renaître .

Quelquefois, dans nos jours consacrés aux douleurs,

Par la main du plaisir nous essuyons nos pleurs ;

Mais le plaisir s’envole, et passe comme une ombre ;

Nos chagrins, nos regrets, nos pertes, sont sans nombre.

Le passé n’est pour nous qu’un triste souvenir ;

Le présent est affreux, s’il n’est point d’avenir,

Si la nuit du tombeau détruit l’être qui pense.

Un jour tout sera bien, voilà notre espérance ;

Tout est bien aujourd’hui, voilà l’illusion.

Les sages me trompaient, et Dieu seul a raison.

Humble dans mes soupirs, soumis dans ma souffrance,

Je ne m’élève point contre la Providence.

Sur un ton moins lugubre on me vit autrefois

Chanter des doux plaisirs les séduisantes lois :

D’autres temps, d’autres mœurs instruit par la vieillesse,

Des humains égarés partageant la faiblesse,

Dans une épaisse nuit cherchant à m’éclairer,

Je ne sais que souffrir, et non pas murmurer.

Un calife autrefois, à son heure dernière,

Au Dieu qu’il adorait dit pour toute prière :

« Je t’apporte, ô seul roi, seul être illimité,

Tout ce que tu n’as pas dans ton immensité,

Les défauts, les regrets, les maux, et l’ignorance.

Mais il pouvait encore ajouter l’espérance

Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne, 1756.

21/08/2013 23:54 par Sinfonia

21/08/2013 23:52 par Sinfonia

21/08/2013 23:50 par Sinfonia

Sebastião José de Carvalho e Melo, comte d'Oeiras, marquis de Pombal (13 mai 1699 - 8 mai 1782) était un homme politique portugais. Sa personnalité et des circonstances exceptionnelles ont fait de ce simple secrétaire d'État l'un des hommes politiques les plus importants dans l'histoire du Portugal.

Issu de la petite noblesse provinciale, Pombal naît à Lisbonne le 13 mai 1699. Il étudie dans sa jeunesse à São João da Pesqueira, où plus tard il créera une zone viticole productrice de vin de Porto. Après des études à l'université de Coïmbra, il servit dans l'armée puis épousa la fille du comte d'Arcos, ce qui lui ouvrit bien des portes. Il n'arriva donc que tard sur la scène politique, nommé ambassadeur à Londres en 1738, puis à Vienne en 1745. Il fait partie de la franc-maçonnerie portugaise.

Ayant de grands projets pour son pays, il tente de négocier une paix européenne mais échoue. Le roi Jean V n'appréciant pas beaucoup Pombal le rappela à Lisbonne. Après la mort du roi, en 1750, son fils devient roi sous le nom de Joseph Ier.

Ce dernier, à la différence de son père, apprécie le marquis et le nomme secrétaire d'état en 1755 puis comte d'Oeiras en 1759 et marquis de Pombal en 1770.

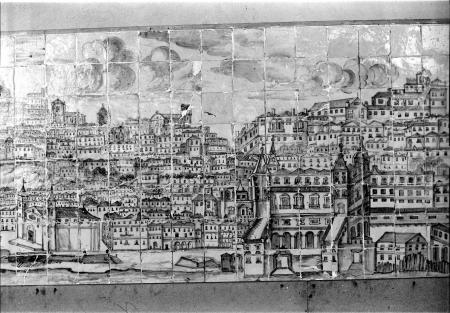

Le 1er novembre 1755, un tremblement de terre de magnitude 8,75 (environ) ravage Lisbonne provoquant incendies, raz-de-marée, scènes de paniques. On compte 15 000 morts et 85 % des habitations détruites, dont le palais royal, avec la bibliothèque et ses archives, des églises…

Pombal prend immédiatement les choses en main alors que la famille royale fuit Lisbonne. Tout est fait pour ramener l'ordre, assainir la ville, conserver les habitants sur place, museler les mauvais prophètes.

Surtout, on lui doit la reconstruction de la ville basse (a Baixa) telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il fait appel à des architectes portugais avec qui il va chercher à appliquer les principes des Lumières : souci de simplicité, de cohérence et d'efficacité animent ce projet. Les activités sont regroupées par quartier.¨Pour se protéger des incendies, on privilégie l'azulejo qui connaît son grand essor.

Cet évènement lui permet, enfin, de se défaire en politique de tous ses opposants (la noblesse et les jésuites) et d'exercer un pouvoir absolu. Pendant vingt ans, il sera l'homme fort du pays, le roi Joseph Ier ayant une personnalité réservée. Il va redresser le pays économiquement et politiquement et lui faire rattraper son retard.

En diplomatie et en économie, il poursuit l'alliance britannique, organise la colonisation du Brésil, et contribue à l'histoire de la culture du cacao par la création de la Companhia Geral do Grao Para e Maranhao, stimule le développement des manufactures et crée de nombreux monopoles dont la compagnie pour la culture des vignes du haut-Douro qui règlemente la production de Porto.

Il lutte également avec acharnement contre les Jésuites, semblant oublier que le Portugal est profondément ancré dans le catholicisme. Il va faire expulser la Compagnie de Jésus du Portugal le 19 janvier 1759 . Il va supprimer la vieille distinction entre anciens et nouveaux chrétiens en vigueur depuis plus de deux siècles. Il interdit l'esclavage en 1761. Il soumet l'Inquisition à l'autorité royale. D'une certaine manière, on peut dire qu'il prépare la laïcité du siècle suivant.

Il est aussi à l'origine d'une importante réforme de l'enseignement qui va permettre au pays de se doter des cadres et des administrateurs dignes d'un État moderne. Le but est là aussi de centraliser le pouvoir au détriment de la noblesse. Il développe l'université de Coïmbra. Il met en place un système de police moderne.

Ainsi les rancœurs à son égard s'accumulent, et lorsqu'en 1776 Joseph Ier quitte le pouvoir, sa fille Marie Ire écarte le vieux marquis. Accusé de tous les maux, Pombal est jugé et démissionne. Retiré, il meurt en 1782.

21/08/2013 23:47 par Sinfonia

21/08/2013 23:45 par Sinfonia

1er novembre 1755, le tremblement de terre de Lisbonne.

Le tremblement de terre de Lisbonne, le 1er novembre 1755, demeure sans doute la catastrophe naturelle la plus célèbre de l'histoire.

Le séisme se produit un samedi, jour de la Toussaint, vers 9h40 du matin. En neuf minutes se succèdent quatre secousses, tellement violentes que le ciel est obscurci par la poussière des bâtiments qui s'écroulent et par les vapeurs sulfureuses. Quelques instants plus tard, un tsunami d'une hauteur de 5 à 10 mètres balaie la partie basse et littorale de la ville, le Terreiro do Paço , suivi d'un nouveau tremblement de terre vers 11 heures.

Les chutes de cheminées, l'éparpillement des feux domestiques et parfois l'action des pillards déclenchent un gigantesque incendie qui dure cinq ou six jours. Les flammes causent d'ailleurs la plus grande partie des dégâts, notamment parmi les biens mobiliers et les marchandises, et atteignent une telle intensité qu'elles sont visibles à Santarem, à environ 70 kilomètres au nord-est. Les secousses se répéteront : plus de 500 jusqu'en septembre 1756, accentuant la panique et la désorganisation de la société lisboète.

La secousse principale est aujourd'hui estimée à une magnitude de 8,7 sur l'échelle de Richter.

L'effet maximum des secousses et de l'incendie s'est concentré dans les quartiers les plus peuplés, ainsi que dans le centre urbain occupé par la Cour et les activités commerciales. La population de la ville s'élève alors à environ 260 000 habitants. L'historien José Augusto Franca avance un bilan total de 10 000 morts, soit 4 % de la population : la moitié le jour du désastre et le reste au cours du mois de novembre, des suites de leurs blessures ou dans un des multiples incendies.

Les victimes ont été rares parmi la noblesse : la famille royale résidait alors au palais de Belem, dans les faubourgs de la ville, et le reste de la Cour à la campagne. De nombreuses vies ont également été épargnées grâce à l'heure du séisme : une heure plus tard les églises auraient été pleines, en ce jour de Toussaint, ce qui aurait encore alourdi le bilan humain.

Le bilan matériel est impressionnant. Seuls 3000 des 20000 édifices existants demeurent habitables. Sur les 40 églises principales, 35 ont été réduites à l'état de ruine, et les autres plus ou moins endommagées. Sur 65 couvents, 11 seulement sont restés debout. La maison royale perd ses plus beaux fleurons, essentiellement à cause de l'incendie : l'église patriarcale et l'Opéra, une partie de ses collections de bijoux et de tableaux, sa bibliothèque de 70 000 volumes et le trésor gardé dans les magasins des Indes.

Face à ce désastre, la gestion de l'après-catastrophe par le marquis de Pombal, principal ministre du roi Joseph Ier, s'avère exemplaire à bien des égards. On est frappé aujourd'hui par la rapidité de sa réaction car, dès les premiers jours de novembre, il parcourt la cité dans son carrosse pour donner des ordres. L'urgence pousse d'abord à se débarrasser des corps pour éviter tout risque d'épidémie. Pombal ordonne de les entasser sur des barques et de les jeter dans le Tage, après avoir obtenu l'accord des autorités ecclésiastiques.

Ensuite, il assure l'approvisionnement en eau potable, en nourriture et en combustible, n'hésitant pas à recourir au blocage des prix et aux réquisitions de vivres conservés dans les entrepôts, pour alimenter les soupes populaires mises en place. Maintenir l'ordre est une autre priorité. L'exécution, dans les premiers jours, de 34 pillards sert d'exemple. L'armée reçoit pour mission de surveiller la ville. Les déplacements des individus sont limités, en particulier ceux des ouvriers du bâtiment. Le port est fermé, les bateaux empêchés de le quitter et leur cargaison réquisitionnée.

Avec une belle célérité, Pombal prend aussi en charge la reconstruction de la ville. La famille royale et la Cour sont d'abord logées dans des tentes, avant la mise en place rapide d'une structure en bois. Au total, près de 9 000 édifices en bois sont bâtis en six mois, accueillant 25 000 réfugiés. Comme le rapporte un marchand français, Claude Darrot, « on ne trouve pas à se loger : il y a une quantité de monde sans maison, qui sont obligés de vivre en baraque » . Ces mesures provisoires laissent rapidement la place à un dessein plus ambitieux : édifier une cité moderne et exemplaire. Aucune construction n'est permise sans autorisation, tandis qu'une équipe d'ingénieurs s'affaire.

La partie basse et littorale de la ville est entièrement redessinée par une équipe d'ingénieurs et d'architectes. Officier de formation, Eugénio dos Santos conçoit ce qui est devenu un des fleurons du Lisbonne actuel : la place du Commerce, espace monumental ouvrant sur le front de mer. De là partent deux grandes avenues qui déterminent un plan en damier. Les rues ont une largeur imposée. Les immeubles adoptent tous le même style, un néopalladien dépouillé et harmonieux, avec ses arcades et ses frontons à l'antique. Techniquement, la réalisation est de qualité, que ce soit pour la fabrication en série des composants les pierres de taille claires ou pour les commodités fontaines et approvisionnement en eau potable. Les ingénieurs imaginent même des systèmes capables de résister aux secousses : constatant qu'une structure flexible est moins vulnérable, ils inventent un cadre en bois, la gaiola , qui sert de charpente intérieure.

La nouvelle ville est un modèle de l'urbanisme des Lumières, rationnelle et idéale, aérée et propice à la circulation. Elle constitue une vitrine de l'absolutisme monarchique, à l'image de la statue équestre triomphale du roi Joseph Ier qui est élevée plus tard sur la place du Commerce. Les intérêts de l'État se mêlent parfaitement à ceux des commerçants et des financiers qui apprécient ce coeur fonctionnel. La reconstruction à marche forcée, qui visait explicitement à rassurer les intérêts commerciaux internationaux vitaux pour Lisbonne, a été, sur ce plan également, un succès.

21/08/2013 23:41 par Sinfonia

19/08/2013 22:53 par Sinfonia

Há uma música do povo

Há uma música do povo,

Nem sei dizer se é um fado —

Que ouvindo-a há um chiste novo

No ser que tenho guardado...

Ouvindo-a sou quem seria

Se desejar fosse ser...

É uma simples melodia

Das que se aprendem a viver...

E ouço-a embalado e sozinho...

É essa mesma que eu quis...

Perdi a fé e o caminho...

Quem não fui é que é feliz.

Mas é tão consoladora

A vaga e triste canção...

Que a minha alma já não chora

Nem eu tenho coração...

Se uma emoção estrangeira,

Um erro de sonho ido...

Canto de qualquer maneira

E acaba com um sentido!

~

Il y a une musique du peuple

Je ne sais pas : peut-être est-ce un Fado

En l ecoutant un rythme neuf s eleve

Au fond de l etre que j’ai conservé ...

En l ecoutant je suis qui je serais

Si toutefois desirer c'etait etre...

C’est une simple melodie,

de celle qu’on apprend en vivant tout bonnement...

Et je l'entends bercé et seul...

C'est celle-là même que je voulais...

J'ai perdu la foi et le chemin

Celui que je n'ai pas été c'est celui qui est heureux.

Mais elle console si fortement

Cette vague, cette triste chanson...

Que mon âme déjà ne pleure plus

Et que moi-même je n’ai plus de coeur...

Et je suis une emotion étrangère,

L’erreur d’un rêve qui s’en est allé

En tout cas, n’importe comment, je chante…

Et j’en finis avec un sens!

9-11-1928

Poesias Inéditas (1919-1930). Fernando Pessoa.(Nota prévia de Vitorino Nemésio e notas de Jorge Nemésio.) Lisboa: Ática, 1956 (imp. 1990).